|

||

|

© 暴雨夹击泥沙. 版权所有.

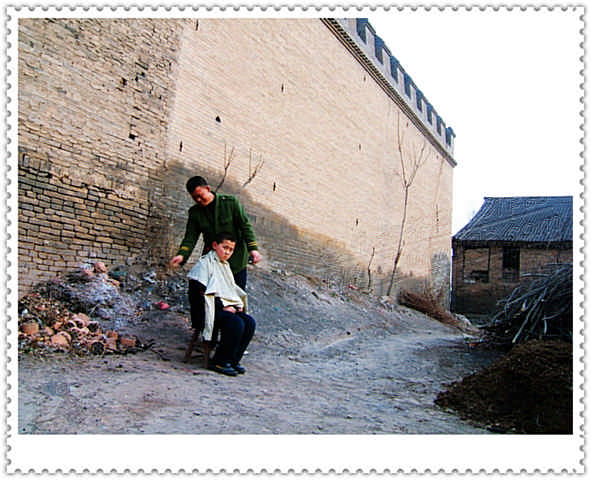

丁村影响 |

纠错/违规及不良内容举报

纠错/违规及不良内容举报

|

摄影:暴雨夹击泥沙  于 2006-03-14 19:42 上传 |

浏览:253 评论:2 评分:  (4) (4)

|

丁村,位于襄汾县城南五公里的地方,距临汾市35公里。丁村,以发掘出我国历史上旧石器时代的化石而闻名中外.

丁村遗址,是一片片断崖沟壑中的沙砾地,就在这里,发掘出了中国旧石器时代中期的文化遗址。开始,是在1953年的挖沙工程中发现的。1954年秋天,中国社会科学院和山西省的专业考古人员组成挖掘队在丁村长约11公里、宽5公里的范围内,进行了考察发掘。从黄土下的古代河流沙砾层中,发现了3枚丁村人的牙齿化石,两千多件丁村人打制的石器,以及同丁村人同时生存的28种哺乳动物,5种鱼类和30种软体动物化石。从这些化石的特征和地层堆积的情况判断,含化石及石器砂砾地质时代为上更新世下部,距今约有10万年之久。因此,丁村被定为旧石器时代中期文化遗址。这个时代,介于北京猿人和现代人之间,较接近于现代黄种人。1976年又发现一块小孩右顶骨化石,更加证实了丁村人存在的事实。

丁村,还存有明清两代民居。这些明代四合院,房架不高,朴实无华,舒适幽雅,里外都有彩画。清代四合院,院小房高,端庄大方,装饰华丽,注重雕刻,雕刻成组配套,栩栩如生。一座座古老的建筑,一件件精美的雕刻,都放射着中华民族智慧的光芒。我们这次来这里就是想领悟一下故老的丁村民

据说丁村最初是一个丁氏家族的聚居点。丁家人后来弃农经商,买卖越做越大,住宅也就越建越多,如今住在村子里的有260多户1000多口人,大部分是丁氏后裔。他们目前主要靠务农为主,经商者却为数寥寥。

丁村的民居属中国北方汉民族典型的四合院式建筑,共有40余座院落约600间房,其中最早的房屋建于1539年左右,算得上是现存年代较久的北方民居了。

为了保存和整理丁村民居和民俗文化,这里的部分院落已被辟为丁村民俗博物馆这里的一座座院落之间都由旁门、甬道或庭院相连,四通八达,就像是步入了迷宫,一时很难判断出自己的方位。

丁村民居从东北向西南延伸,分三大片布局,建筑年代依次为明代、清代早中期和晚期,其建筑风格也略有变化。一般讲,清代的建筑规模要比明代普遍宏大,如清代的房子造得比明代的房子高,天井也深;明代的四合院到清代时已变成了前后两套院。但丁村民居在构造上有一个共同点,即先立木柱,后砌砖墙,直檐式大屋顶,房子的上部以楼板相隔造出一个夹层,用以储放杂物和粮食。院内的东西厢房为住室,南北厅房主要用于祭祀和社交活动,有的也被用来作为库

丁村的民居非常讲究绘画和雕刻,其中明代建筑偏重绘画,清代建筑则偏重雕刻。清代早期的房子一般都有高大的前廊,廊上的檐枋雀替及斗拱部位便成了雕刻师们一展身手的地方。他们选用上乘的白杨木作坯料,经过作画、雕坯、出细等多道工序,雕刻出各种高浮雕、浅浮雕形式的作品。其内容非常广泛,有寓言故事、戏剧人物、生活习俗及用花鸟鱼虫组成的吉祥图案等等。

到了清代晚期,许多房子不再造前廊,雕刻便集中在门窗、隔扇等部位,手法也相对简洁了。

丁村遗址,是一片片断崖沟壑中的沙砾地,就在这里,发掘出了中国旧石器时代中期的文化遗址。开始,是在1953年的挖沙工程中发现的。1954年秋天,中国社会科学院和山西省的专业考古人员组成挖掘队在丁村长约11公里、宽5公里的范围内,进行了考察发掘。从黄土下的古代河流沙砾层中,发现了3枚丁村人的牙齿化石,两千多件丁村人打制的石器,以及同丁村人同时生存的28种哺乳动物,5种鱼类和30种软体动物化石。从这些化石的特征和地层堆积的情况判断,含化石及石器砂砾地质时代为上更新世下部,距今约有10万年之久。因此,丁村被定为旧石器时代中期文化遗址。这个时代,介于北京猿人和现代人之间,较接近于现代黄种人。1976年又发现一块小孩右顶骨化石,更加证实了丁村人存在的事实。

丁村,还存有明清两代民居。这些明代四合院,房架不高,朴实无华,舒适幽雅,里外都有彩画。清代四合院,院小房高,端庄大方,装饰华丽,注重雕刻,雕刻成组配套,栩栩如生。一座座古老的建筑,一件件精美的雕刻,都放射着中华民族智慧的光芒。我们这次来这里就是想领悟一下故老的丁村民

据说丁村最初是一个丁氏家族的聚居点。丁家人后来弃农经商,买卖越做越大,住宅也就越建越多,如今住在村子里的有260多户1000多口人,大部分是丁氏后裔。他们目前主要靠务农为主,经商者却为数寥寥。

丁村的民居属中国北方汉民族典型的四合院式建筑,共有40余座院落约600间房,其中最早的房屋建于1539年左右,算得上是现存年代较久的北方民居了。

为了保存和整理丁村民居和民俗文化,这里的部分院落已被辟为丁村民俗博物馆这里的一座座院落之间都由旁门、甬道或庭院相连,四通八达,就像是步入了迷宫,一时很难判断出自己的方位。

丁村民居从东北向西南延伸,分三大片布局,建筑年代依次为明代、清代早中期和晚期,其建筑风格也略有变化。一般讲,清代的建筑规模要比明代普遍宏大,如清代的房子造得比明代的房子高,天井也深;明代的四合院到清代时已变成了前后两套院。但丁村民居在构造上有一个共同点,即先立木柱,后砌砖墙,直檐式大屋顶,房子的上部以楼板相隔造出一个夹层,用以储放杂物和粮食。院内的东西厢房为住室,南北厅房主要用于祭祀和社交活动,有的也被用来作为库

丁村的民居非常讲究绘画和雕刻,其中明代建筑偏重绘画,清代建筑则偏重雕刻。清代早期的房子一般都有高大的前廊,廊上的檐枋雀替及斗拱部位便成了雕刻师们一展身手的地方。他们选用上乘的白杨木作坯料,经过作画、雕坯、出细等多道工序,雕刻出各种高浮雕、浅浮雕形式的作品。其内容非常广泛,有寓言故事、戏剧人物、生活习俗及用花鸟鱼虫组成的吉祥图案等等。

到了清代晚期,许多房子不再造前廊,雕刻便集中在门窗、隔扇等部位,手法也相对简洁了。

2006-03-14 20:32

2006-03-14 20:32