|

||

|

© 超级大白兔. 版权所有.

老上海之鸿德堂1 |

纠错/违规及不良内容举报

纠错/违规及不良内容举报

|

摄影:超级大白兔  于 2008-05-23 22:47 上传 |

浏览:318 评论:6 评分:  (18) (18)

|

相机: 拍摄数据:1/500s F/4.5 at 18.0 mm ISO400 更多 |

标签:

上海

虹口

鸿德堂

多伦路鸿德堂

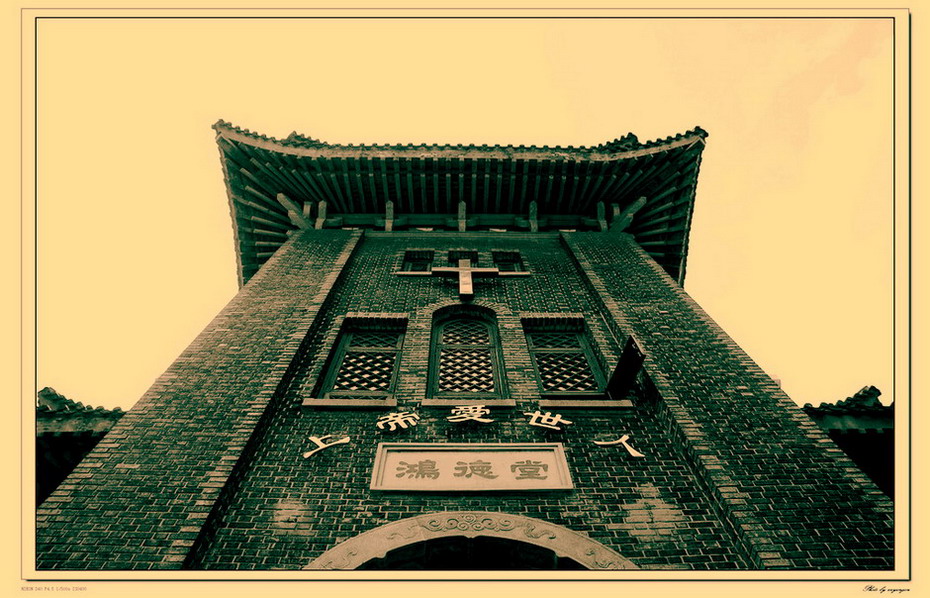

鸿德堂位于上海虹口原窦乐安路(今多伦路59号)。是美国长老会纪念 为长老会布道印刷所(后称美华书馆)服务26年的传教士黄启鸿兴建的 教堂。鸿德堂是中国上海的一座基督教堂,留下了1920-1930年代中国 基督教本色运动的痕迹;同时,这座教堂所处的特殊的地理位置--虹口 区多伦路59号--在租界时代属于上海公共租界越界筑路地段,使得它走 过了独特的历史轨迹。

窦乐安路地皮原是美华书馆,是近代上海规模较大的出版和印刷机构, 1920年拟定在此建造教堂,1925年美国北长老会资助一万美元,其余款 由中国教徒募捐,建堂工程正式开始。时逢我国民族主义高涨,基督教 内也提倡本色化,因此教堂设计打破传统的教堂建筑式样,屋顶采用中 国传统的斗拱飞檐结构。故该教堂是一座青砖砌筑的中国古典式样的精 品教堂建筑。1928年落成时为纪念费启鸿,以“鸿德堂”三字为教堂之 名。

教堂平面呈长方形,2层,因上层中厅高出两边侧廊,故外观似3层。底 层设小厅还曾办了修德小学,二层为礼拜用大厅,主楼建筑面积为700多 平方米。入口处为方形钟楼,屋盖为四方攒大屋顶,房屋外墙青砖砌筑 ,并有仿木构架的红色混凝土圆柱,檐下绘重彩画。建筑外貌为中国宫 殿风格,局部处理中西掺杂。

1932年“一二八”事变后,教堂主持蒋牧师一家(除一名小女儿在别处 而幸免)全遭日军惨杀。解放后,教堂于1958年成为宗教联合会的办事 处。“文革”期间宗教活动停止,教堂曾被作为学校礼堂虹口区肝炎隔 离病房和区文化馆。

起源

该教堂原来由基督教美北长老会创办,堂名就是为了纪念该会的着名传 教士、美华书馆负责人费启鸿(Geoge·F·Fitch,1845-1923)。最初 的地址就在北京路清源里美华书馆,堂名思娄堂,是纪念美北长老会第 一个来华的传教士娄理华。20世纪初,美华书馆迁到北四川路横浜桥扩 建。1925年,思娄堂也北迁到虹口的窦乐安路(今多伦路)重建。并改 名为鸿德堂,以纪念1923年去世的费启鸿。1928年10月新堂落成。

变迁

1932年,一二八事变中,鸿德堂牧师蒋时叙夫妇以及信徒等10人遭日军 杀害。此后,暂借四川中路青年会殉道堂举行礼拜,数月后复堂。

1937年,八一三事变爆发,鸿德堂迁出虹口,抗日战争胜利后在原址复 堂。

1958年,鸿德堂定为虹口区4个基督教联合礼拜场所之一。

关闭

1966年“文化大革命”期间,鸿德堂停止宗教活动。

恢复

1990年,经过修理整新,于1992年8月30日正式复堂。鸿德堂每星期日上 午举行礼拜一次,有500多人参加,此外每周有祷告会、唱诗班活动等。

该教堂门前铜质铭牌上写道:“鸿德堂(HONGDETEMPLE)位于上海多伦 路59号。1928年由美国北长老会资助与中国信徒的捐款建造。

该教堂平面矩形,二层为礼拜用大厅。大厅为巴西利卡式,教堂外部采 用典型的中国传统的殿宇风格,局部处理中西合璧,入口处有方形钟楼 ,钟楼顶部为楼阁式,同时覆盖重檐四方攒尖顶。外墙以青砖砌成,并 有仿木结构的红色混凝土柱,檐下绘彩画,室内中厅、侧廊采用券柱、 门洞口部分也采用半圆券。

作为基督教堂,外观采用中国传统方式,这在世界上也是极为罕见的, 1994年被上海市政府列为建筑保护单位。”

地址:上海虹口区窦乐安路(今多伦路59号)

谨以此片希望地震中的亡灵在上帝的庇佑下安息,愿上帝爱每个爱人的人!

这张照片是我躺在地上拍摄的。

多伦路鸿德堂

鸿德堂位于上海虹口原窦乐安路(今多伦路59号)。是美国长老会纪念 为长老会布道印刷所(后称美华书馆)服务26年的传教士黄启鸿兴建的 教堂。鸿德堂是中国上海的一座基督教堂,留下了1920-1930年代中国 基督教本色运动的痕迹;同时,这座教堂所处的特殊的地理位置--虹口 区多伦路59号--在租界时代属于上海公共租界越界筑路地段,使得它走 过了独特的历史轨迹。

窦乐安路地皮原是美华书馆,是近代上海规模较大的出版和印刷机构, 1920年拟定在此建造教堂,1925年美国北长老会资助一万美元,其余款 由中国教徒募捐,建堂工程正式开始。时逢我国民族主义高涨,基督教 内也提倡本色化,因此教堂设计打破传统的教堂建筑式样,屋顶采用中 国传统的斗拱飞檐结构。故该教堂是一座青砖砌筑的中国古典式样的精 品教堂建筑。1928年落成时为纪念费启鸿,以“鸿德堂”三字为教堂之 名。

教堂平面呈长方形,2层,因上层中厅高出两边侧廊,故外观似3层。底 层设小厅还曾办了修德小学,二层为礼拜用大厅,主楼建筑面积为700多 平方米。入口处为方形钟楼,屋盖为四方攒大屋顶,房屋外墙青砖砌筑 ,并有仿木构架的红色混凝土圆柱,檐下绘重彩画。建筑外貌为中国宫 殿风格,局部处理中西掺杂。

1932年“一二八”事变后,教堂主持蒋牧师一家(除一名小女儿在别处 而幸免)全遭日军惨杀。解放后,教堂于1958年成为宗教联合会的办事 处。“文革”期间宗教活动停止,教堂曾被作为学校礼堂虹口区肝炎隔 离病房和区文化馆。

起源

该教堂原来由基督教美北长老会创办,堂名就是为了纪念该会的着名传 教士、美华书馆负责人费启鸿(Geoge·F·Fitch,1845-1923)。最初 的地址就在北京路清源里美华书馆,堂名思娄堂,是纪念美北长老会第 一个来华的传教士娄理华。20世纪初,美华书馆迁到北四川路横浜桥扩 建。1925年,思娄堂也北迁到虹口的窦乐安路(今多伦路)重建。并改 名为鸿德堂,以纪念1923年去世的费启鸿。1928年10月新堂落成。

变迁

1932年,一二八事变中,鸿德堂牧师蒋时叙夫妇以及信徒等10人遭日军 杀害。此后,暂借四川中路青年会殉道堂举行礼拜,数月后复堂。

1937年,八一三事变爆发,鸿德堂迁出虹口,抗日战争胜利后在原址复 堂。

1958年,鸿德堂定为虹口区4个基督教联合礼拜场所之一。

关闭

1966年“文化大革命”期间,鸿德堂停止宗教活动。

恢复

1990年,经过修理整新,于1992年8月30日正式复堂。鸿德堂每星期日上 午举行礼拜一次,有500多人参加,此外每周有祷告会、唱诗班活动等。

该教堂门前铜质铭牌上写道:“鸿德堂(HONGDETEMPLE)位于上海多伦 路59号。1928年由美国北长老会资助与中国信徒的捐款建造。

该教堂平面矩形,二层为礼拜用大厅。大厅为巴西利卡式,教堂外部采 用典型的中国传统的殿宇风格,局部处理中西合璧,入口处有方形钟楼 ,钟楼顶部为楼阁式,同时覆盖重檐四方攒尖顶。外墙以青砖砌成,并 有仿木结构的红色混凝土柱,檐下绘彩画,室内中厅、侧廊采用券柱、 门洞口部分也采用半圆券。

作为基督教堂,外观采用中国传统方式,这在世界上也是极为罕见的, 1994年被上海市政府列为建筑保护单位。”

地址:上海虹口区窦乐安路(今多伦路59号)

谨以此片希望地震中的亡灵在上帝的庇佑下安息,愿上帝爱每个爱人的人!

这张照片是我躺在地上拍摄的。

评论 |

超梦  |

2008-05-24 07:05

2008-05-24 07:05

首席欣赏!好片,学习。 |

有用[0] 没用[0] |

爱尔  |

2008-05-24 07:09

2008-05-24 07:09

好视角 好构图好光影好拍摄 |

有用[0] 没用[0] |

轻轻杨柳  |

2008-05-24 08:30

2008-05-24 08:30

视觉好,光影美,色彩佳,景色迷人,学习欣赏! |

有用[0] 没用[0] |

牛老  |

2008-05-24 08:32

2008-05-24 08:32

仰视构图视角好图文介绍详尽长知识 |

有用[0] 没用[0] |

老憨憨  |

2008-05-24 09:40

2008-05-24 09:40

哈哈.....可回来了,十分想念,好拍摄,内容丰富,主题鲜明学习!欣赏! |

有用[0] 没用[0] |

乐小  |

2008-05-24 09:41

2008-05-24 09:41

仰视构图好!介绍详尽!非常欣赏! |

有用[0] 没用[0] |