|

||

|

© 天地男儿1971. 版权所有.

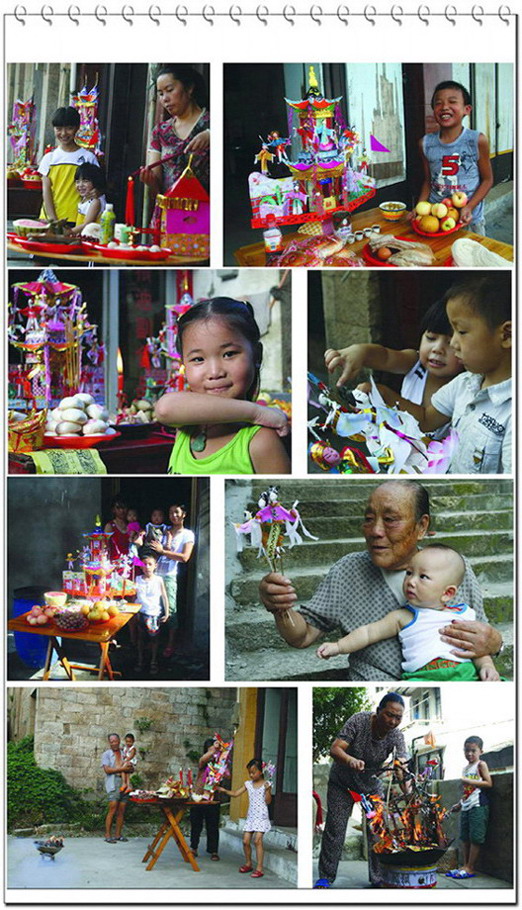

箬山七夕节上的孩子 |

纠错/违规及不良内容举报

纠错/违规及不良内容举报

|

摄影:天地男儿1971  于 2009-08-26 21:32 上传 |

浏览:125 评论:0 评分: 0 |

浙江温岭箬山七夕节又名乞巧节,也习惯称小人节,是极具箬山风情的传统节日。在农历七月七前夕,渔民们都要为自家未满16岁的孩子扎制彩亭、彩轿。过去,男童用彩亭,女童用彩轿!彩轿,是传统民间花轿形制,一个轿亭子,一副担架,一个小小偶人,比较简单。彩亭,就复杂多了。多数是一个船形的底座,再加上二层或三层的楼亭,分层装饰数以十计的偶人。16岁的“小人节”,是渔家孩子最后一个儿童节,也是他们的“成人节”。在渔家,孩子们过了16岁,就意味着步入成人了,男孩,有权利跟着父出海捕鱼了,女孩的话,也有权利随母亲海边织网了。所以,箬山人把这一年的彩轿、彩亭,称作“满金亭”、“满金轿”。“满金亭”、“满金轿”,比一般的彩亭、彩轿更精致,更高大. “满金亭”的纸糊佛龛上,里里外外,插了好多小偶人。众多偶人中,有一位掖着雨伞,背着行李的少年郎,酷似古代进京赴考的书生,那是传说中七仙女与董永的儿子。“满金轿”中,供着七仙女。渔村孩子习惯叫七仙女为七娘妈。传说中,七娘妈最疼孩子,凡是在“小人节”里认了她做干妈的,她就会倾心呵护,像对待自己的亲生儿女一样。渔家孩子向七仙女乞得智慧与灵巧,演变成了与孩子共享快乐与智慧的“小人节”。

彩亭、彩轿,多由当地纸扎艺人制作,以竹条、彩纸和陶泥等为原料,辅以翻模、扎制、彩绘、裱糊等多道复杂工艺完成。。。。

彩亭中的小偶人多为戏曲故事和神话传说人物,来自《西游记》、《白蛇传》、《三国演义》《封神榜》等古典著作,色彩绚丽,充满吉祥喜庆情趣。。。。。

。

七月七的祭祀-- 这天早上,大人们将供桌摆放在自家门前,在中间放上彩亭或彩轿,点上香烛,摆上一壶老酒、七只酒盅,用托盘摆放香蕉、梨、桃子、葡萄、桂圆、青桔、红枣、西瓜等各色瓜果,再就是一些猪肉、鱼鲞,糖龟等供品。各色供品摆放齐了,香烛也袅袅点燃了。

那天里,箬山的孩子要自己找七种鲜花供奉在彩亭彩桥前,等彩亭彩桥被烧掉,奉神仪式结束时,把这七种花放在可以盛水的器具里,等晚上下雨时去接雨水,传说中那是牛郎织女相会时流的眼泪,那雨水涂在孩子上身上能够明目清耳,附上灵气,应该也有让孩子懂爱情坚贞的寓意。。。。!

彩亭、彩轿,寄托了太多神祗与祖上的祝福,要烧给他们在天在地之灵,才能长保孩子们的平安幸福。所以精心经意制作的彩亭、彩轿在祭祀结束后要一把火烧掉。但允许孩子们向神祗与祖先讨回一些好看的小偶人—渔家的神祗。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

箬山的“小人节”,跟闽地文化习俗有关,箬山人的祖先,是明末清初从闽南迁移来的,至今操闽南口音。。。。

彩亭、彩轿,多由当地纸扎艺人制作,以竹条、彩纸和陶泥等为原料,辅以翻模、扎制、彩绘、裱糊等多道复杂工艺完成。。。。

彩亭中的小偶人多为戏曲故事和神话传说人物,来自《西游记》、《白蛇传》、《三国演义》《封神榜》等古典著作,色彩绚丽,充满吉祥喜庆情趣。。。。。

。

七月七的祭祀-- 这天早上,大人们将供桌摆放在自家门前,在中间放上彩亭或彩轿,点上香烛,摆上一壶老酒、七只酒盅,用托盘摆放香蕉、梨、桃子、葡萄、桂圆、青桔、红枣、西瓜等各色瓜果,再就是一些猪肉、鱼鲞,糖龟等供品。各色供品摆放齐了,香烛也袅袅点燃了。

那天里,箬山的孩子要自己找七种鲜花供奉在彩亭彩桥前,等彩亭彩桥被烧掉,奉神仪式结束时,把这七种花放在可以盛水的器具里,等晚上下雨时去接雨水,传说中那是牛郎织女相会时流的眼泪,那雨水涂在孩子上身上能够明目清耳,附上灵气,应该也有让孩子懂爱情坚贞的寓意。。。。!

彩亭、彩轿,寄托了太多神祗与祖上的祝福,要烧给他们在天在地之灵,才能长保孩子们的平安幸福。所以精心经意制作的彩亭、彩轿在祭祀结束后要一把火烧掉。但允许孩子们向神祗与祖先讨回一些好看的小偶人—渔家的神祗。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

箬山的“小人节”,跟闽地文化习俗有关,箬山人的祖先,是明末清初从闽南迁移来的,至今操闽南口音。。。。